大型二種の取得時講習は都内では実施している教習所が3校しかなくなかなか近い日での予約が取りづらかった。以前の記事でも取り上げているが、技能試験に合格してから取得時講習を受講するまでに平均1ヶ月から1ヶ月半待たなければならない状況が続いているようだ。

そして10月某日、平和橋自動車教習所で大型二種の取得時講習を2日間、合計12時間の大型旅客車講習(6時間)と応急救護処置講習(二種)(6時間)を受講してきた。

1日目は大型旅客車講習を私の他にもう一人の一発試験合格者の方と一緒に2名で受講し、2日目は教習所の教習生と混じって計8名で受講した。もう一人の取得時講習の方の話しを聞いたら某K王バスの養成の方で府中で一発で合格したとのこと…バス会社で練習してから受験したとは言え一発で合格したことに少し悔しさを感じた😖

大型二種 取得時講習

大型二種に限らず初めて二種免許を取得する際(大特二種及びけん引二種を除く)には、合格した日から1年以内に旅客車講習(大型、中型、普通)と応急救護処置講習(医師免許等の資格を持っている方は免除)を受講しなければ免許の交付を受けられない。

《1日目》大型旅客車講習

大型旅客車講習は以下の科目を6時間勉強する。

- 危険を予測した運転

講習の目的は「交通量の多い市街地における旅客輸送を想定し、他の交通との関わりと危険性を認識させながら、的確な危険予測能力及び危険回避能力を養わせる。」 - 危険予測ディスカッション

講習の目的は「直前に行った実技における危険場面等を踏まえ、旅客を安全に輸送するための意見交換を行い、危険予測能力の定着を図る。」 - 夜間の運転

講習の目的は「旅客輸送を想定し、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを理解させ、そのような状況下における視界確保の方法及び安全な運転能力を養わせる。」 - 悪条件下での運転

講習の目的は「旅客輸送を想定し、凍結の状態にある路面での走行等、自然環境下における様々な悪条件を体感させ、それに伴う的確な危険予測及び危険回避能力を養わせる。」 - 身体障がい者への対応

講習の目的は「子供、高齢者、身体障がい者等の特性を理解させ、道路における危険予測・危険回避能力を養わせる。また、旅客となりうる身体障がい者等の特性を理解させ、様々な障害に対応した介助方法を習得させる。」

危険を予測した運転は、シミュレータでの危険予測運転であるがどこの教習所でもそうだと思うがシミュレータはタクシーを想定した内容となっている。まず手を挙げているお客様の前に車を横付けし乗せる。その後お客様の指示通りに車を走らせていくのだが、その中で実際にあるような様々な危険な状況が嫌がらせのように出現してくる。まぁこのシミュレータは危険な状況が発生する前には歩行者や自転車が現れたり、路駐車両が現れたりするのでほとんど予測できてしまうのだ。

また、この科目には実車での講習も含まれていて、実際に路上に出て目に入ったものや危険だと思うことなど何でもいいのでブツブツつぶやきながらバス(教習車)を走らせるコメンタリードライブも含まれている。これは別に決まったやり方はなく本当に何でもいい。私の場合は発進する際に指差呼称と共に「右よし左より車内よし」や「前方駐車車両あり」、「歩行者注意」等々をブツブツ言いながら運転した。これは教習生にやらせるとコメントすることに気を取られて方向指示器を出すのを忘れたり、逆に運転に集中しすぎてコメント出来なくなることが多いとのこと。

夜間の運転に関しては、原則的には日没後の道路での講習だが、平和橋自動車教習所ではシミュレータでの講習であった。他教習所では実際に夜間に実車で講習をしたり、昼間に透過率40%の黒色レンズのゴーグルをかけてコース(実車)で講習する所もあるようだ。この講習では、夜間特有の眩惑や蒸発現象を学習し、悪条件下での運転もシミュレータでゲリラ豪雨時の視界の悪い中での運転やハイドロプレーニング現象等の学習をした。身体障がい者への対応の講習では大人と子供の視野や後方聴覚についてや障がい者の介助方法等の講義を受けた後に実際に車椅子や視覚障がい者への介助方法等、泥酔者体験ゴーグルを着用しての歩行等の実技をした。

《2日目》応急救護処置講習(二)

応急救護処置講習(二)は以下の科目を6時間勉強する。

- 応急救護処置の目的等

- 実施上の留意事項

- 救急体制

- 具体的な実施要領

- 各種傷病者に対する対応

【実技】(4時間)

- 傷病者の観察及び移動

- 体位管理

- 心肺蘇生法

- 気道異物除去

- 止血法

- 包帯法・固定法

講義部分は、取得時講習実施要領には「生命尊重の意識の高揚を図るとともに、応急救護処置の重要性について理解させ、処置を実施する者の安全確保と傷病者の状態の悪化防止の観点から指導する。また、交通事故発生時の救急体制について具体的に説明し、AEDを用いた除細動については、その概要、AEDの設置場所及び一 般向けの講習について、教本等を用いて説明する。」となっていて実際に教本及びDVD視聴がメインに進められたが、指導員の雑談も交えながらの講習だった為、退屈せずに受講できた。

また実技に関しては、講義でやった内容を実際に人体模型等で心臓マッサージなどを実演する形となったが人体模型や他の受講者に「もしもし!大丈夫ですか!」「あなた!119番お願いします!」「あなた!AEDを探してきてください!」などと声をかけるのだが、あまり現実味がないので若干の恥ずかしさを感じる環境ではあったが実際の事故現場等ではそんなことは言ってられない。というか実際にそういう現場に遭遇した時に果たして自分は冷静に応急救護ができるのだろうか?実際に遭遇した場合に何も出来なかったら恥ずかしいなと感じ、この講習が終わっても定期的に知識を更新していかなければいけないな。などと考えるいい機会になった。

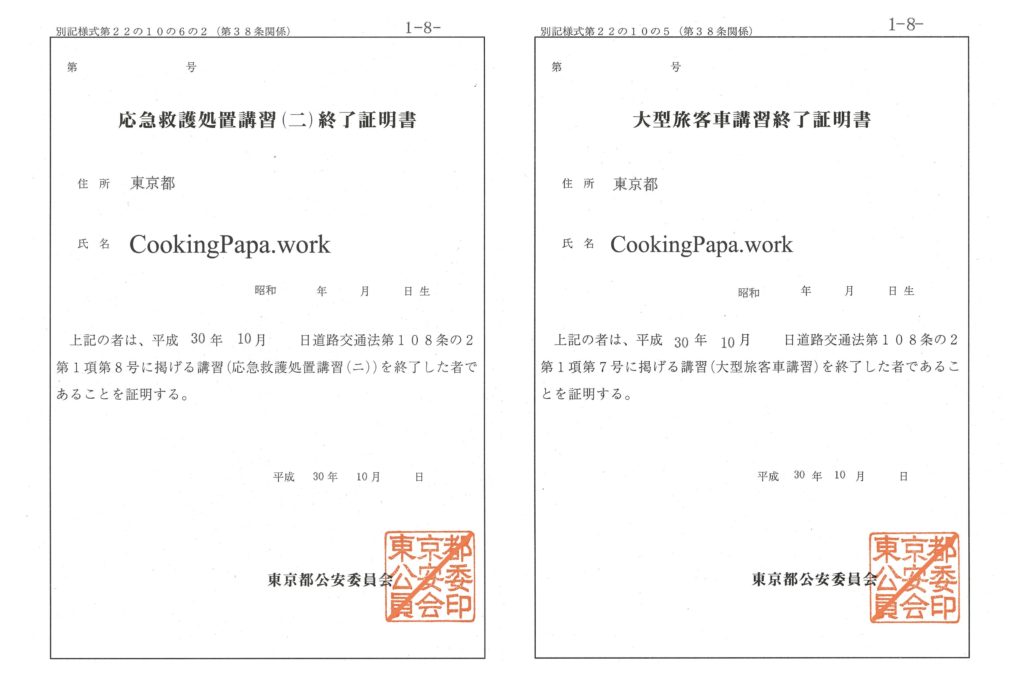

講習終了後は教習所より終了証明書を受け取り、あとは試験場へ赴き併記手続きをするだけである。

免許交付までの手順

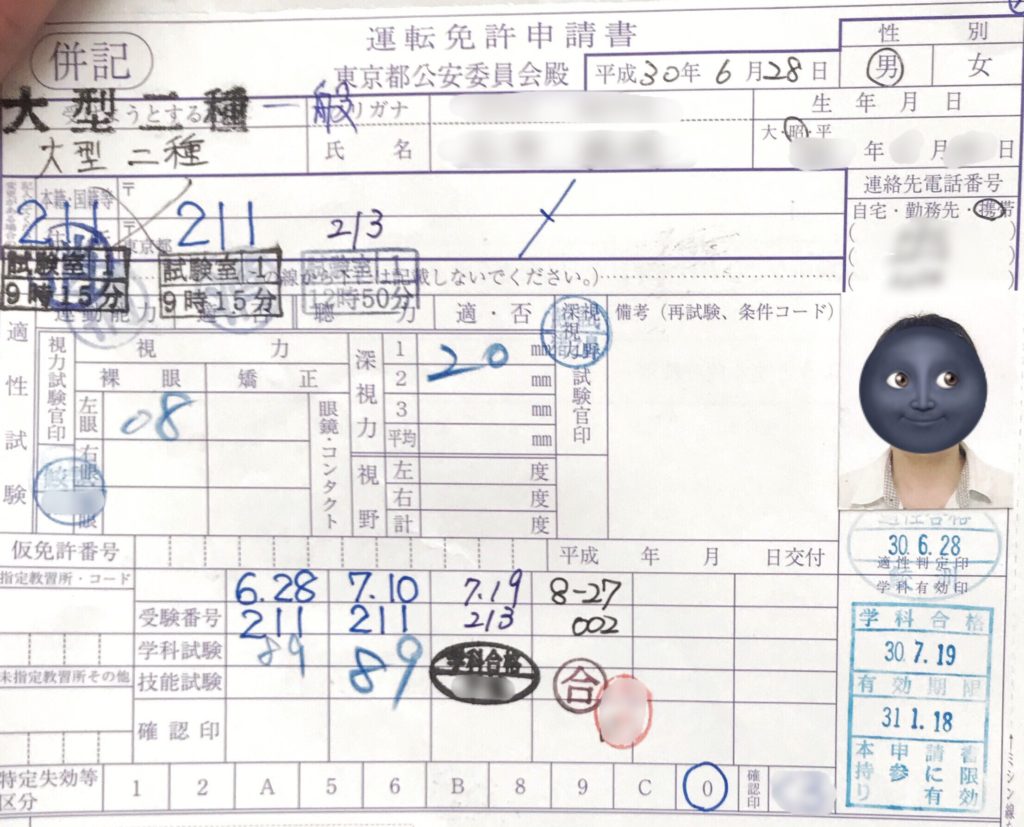

夜勤明けに教習所から受け取った大型旅客車講習終了証明書と応急救護処置講習(二)終了証明書を手に鮫洲試験場に向かう。

取得時講習終了者の併記手順はちょっと複雑な為、取得時講習の予約段階で1階の総合案内所や職員に声をかけるとタライ回しにされる可能性があるので直接2階の技能試験窓口に来るようにとの指示を受けていたので直で技能試験窓口へ向かい手続きを進めることになる。

手順(鮫洲試験場の場合)

- 鮫洲に到着したら直接2階【30番】技能試験窓口に行き、講習終了証明書を提出

- 職員が証明書を確認後、保管してあった運転免許申請書を受け取る

- 1階【2番】手数料窓口で交付手数料を支払い申請書に印字してもらう

(東京都は収入証紙が廃止されている為) - 再度2階【30番】技能試験窓口へ申請書を提出し併記の登録をしてもらう

- 登録している間に窓口横にある端末で免許証に登録する暗証番号を設定して印刷しておく

(1階8番でも設定できる) - 登録が終わったら職員から申請書を受け取り1階【9番】で写真撮影

- 写真撮影が終わったら再々度2階へ上がり【免許交付会場】でモニターに番号が表示されるまで待機し旧免許証と引き換えに新免許証を受け取る

手続き開始から免許証交付までの約1時間で3回も1階と2階を行ったり来たりすることになる…

まぁそんなこんなで運転免許マニアでもなく、バスマニアでもなく、ただバスを運転してみたいという好奇心から始まったこの大型二種の一発試験。

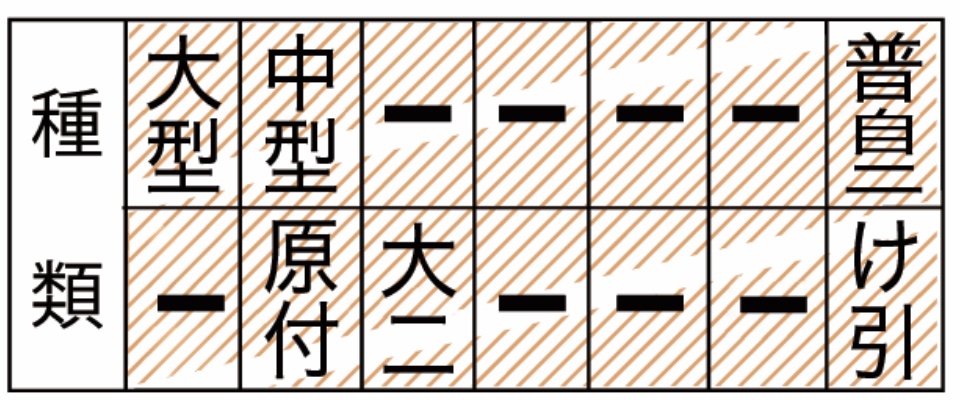

私は学科を2回不合格になり、技能も1回不合格になりようやく「大二」の免許を受け取ったが、これから初めて二種免許の一発試験を受ける方は先に大型特殊(大特)二種やけん引二種を先に取得しておいたほうが学科免除の有効期限を気にせずに技能試験のみに集中できるのではないかと思う。

私の場合は、学科の有効期限が切れたらもう一度受け直せばいいやという考え方だった為、焦りは全くなかった。

また、普通二種に比べて大型二種を扱っている教習所自体が少ないので取得時講習の予約が結構先になってしまうが、技能試験合格後即日で免許交付を受けたい方は少し割高だが取得時講習と同じ内容の特定教習を事前に受講しておくことをお勧めする。

残念なことにゲットしたこの大型二種、今のところ使い道はないのだ😚

そして取得までに4ヶ月弱かかったこの大型二種はこれでおしまい🤗